Wenn Teilhabe an fehlender Barrierefreiheit scheitert….!

Kein Plan B bei der DB: Wenn defekte Aufzüge am Kölner HBF Menschen ausgrenzen

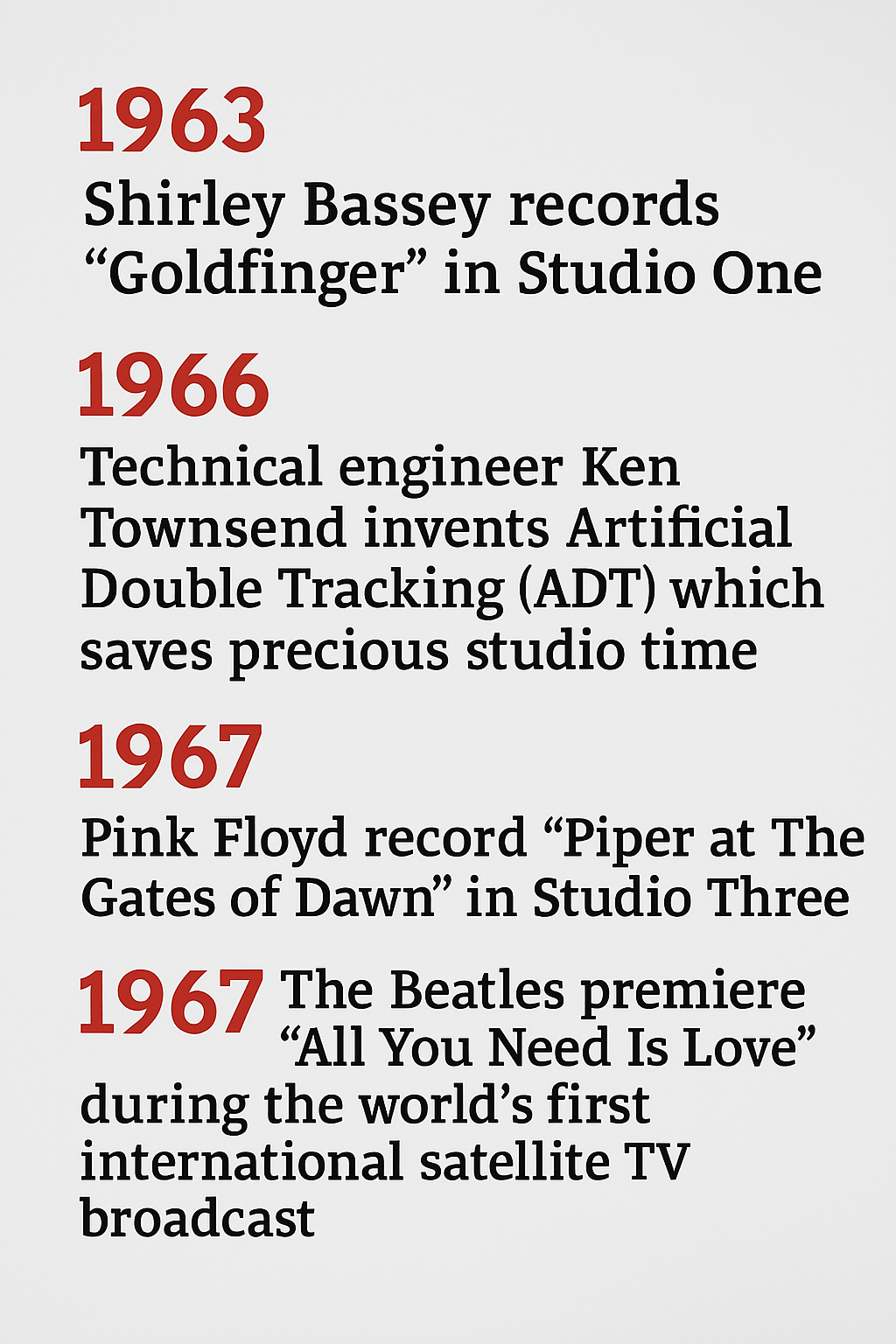

Bahnhöfe wie der Kölner Hauptbahnhof sind zentrale Knotenpunkte unserer Mobilität. Doch was viele nicht sehen: Für Menschen, die auf Aufzüge angewiesen sind, kann ein Ausfall alles zunichtemachen – nicht nur für Freizeitaktivitäten, sondern auch für berufliche Verpflichtungen. Genau das erlebe ich gerade. Und nein, ich bin nicht auf dem Weg zu einem privaten Besuch, sondern zu einem wichtigen Vernetzungstermin mit anderen Coaches, den ich wegen der mangelnden Barrierefreiheit nicht wahrnehmen kann.

Natürlich könnte ich auch mit dem Auto nach Köln fahren. Aber als politisch denkender Mensch ist es mir wichtig, Ressourcen zu schonen und mich möglichst umweltverträglich von A nach B zu bewegen. Deshalb habe ich mich bewusst für den Zug entschieden – und bin jetzt umso frustrierter, dass diese klimafreundliche Option durch mangelnde Barrierefreiheit unbrauchbar wird.

Am Kölner HBF stelle ich fest, dass der Aufzug an meinem Bahnsteig defekt ist. Ich melde mich, um Hilfe zu bekommen, und werde erst einmal sehr lange warten gelassen. Diese Wartezeit ist nervenaufreibend und zeigt, wie wenig selbstverständlich schnelle Unterstützung für mobilitätseingeschränkte Menschen ist. Dabei ist Zeit nicht nur kostbar, sondern in meinem Fall entscheidend: Ein verpasster Termin bedeutet verlorene berufliche Chancen, Imageverlust und möglicherweise finanzielle Einbußen.

Nach geraumer Zeit erscheint ein freundlicher Mitarbeiter der DB und schlägt vor, nach Düsseldorf-Benrath weiterzufahren. Andere Bahnhöfe in Köln seien nicht barrierefrei; ich könne dort auf einem anderen Gleis den Zug zurück nach Köln nehmen. Schon dieser „Umweg“ ist eine Zumutung: zeitaufwendig, umständlich und keineswegs eine gleichwertige Lösung. Doch es wird noch schlimmer: Als ich nach meiner Rückkehr am Kölner Hauptbahnhof ankomme, sind mittlerweile alle anderen Aufzüge ebenfalls defekt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als meine Reise abzubrechen und den Weg nach Hause anzutreten. Mein Termin zum „Coach Camp-das Meetup – für mich ein wichtiger Termin, um mein Netzwerk auch offline zu pflegen – ist damit hin.

Fehlende Alternativen und mangelndes Problembewusstsein

Viele Bahnhöfe entstehen in einer Zeit, in der Barrierefreiheit kein Thema ist. Rampen oder zweite Aufzüge sind nicht vorgesehen, nachträgliche Lösungen scheitern oft an Platzmangel, baulichen Hürden oder finanziellen Bedenken. Noch immer fehlt vielerorts das Bewusstsein, dass Barrierefreiheit kein Luxus ist, sondern ein Menschenrecht.

An zentralen Bahnhöfen wie dem Kölner HBF gibt es bis heute keine durchdachten Notfallkonzepte. Weder geschultes Hilfspersonal, das proaktiv unterstützt, noch barrierefreie Ersatzwege oder kurzfristig organisierbare Shuttle-Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Für Reisende ohne Behinderung ist ein Bahnsteigwechsel oft eine Sache von wenigen Minuten – für Menschen mit Behinderung wird dieselbe Situation schnell zur unüberwindbaren Barriere.

Warum passiert nichts?

Es ist erschreckend, dass Barrierefreiheit vielerorts noch immer als „nice to have“ betrachtet wird und nicht als Grundvoraussetzung für eine inklusive Gesellschaft. Sie ermöglicht Menschen, selbstbestimmt am Berufs- und Sozialleben teilzuhaben – oder schließt sie aus, wenn sie fehlt. Immer wieder verweisen Verantwortliche auf „laufende Planungen“, doch konkrete Verbesserungen lassen oft jahrelang auf sich warten. Die Instandhaltung von Aufzügen wird zwar priorisiert, aber Ersatzaufzüge oder alternative Lösungen fehlen. Hinzu kommen komplizierte Zuständigkeiten zwischen Bahnunternehmen, Bund, Ländern und Kommunen, die dazu führen, dass Verantwortung hin- und hergeschoben wird, anstatt Lösungen voranzubringen.

Auch die Kommunikation ist ein großes Problem: Informationen über defekte Aufzüge kommen häufig verspätet oder gar nicht, in Apps oder Durchsagen fehlen sie oft komplett. Für Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, ist das ein echtes Desaster.

Die sozialen und beruflichen Folgen

Die sozialen und beruflichen Folgen solcher Situationen sind enorm. Wenn Geschäftstermine durch defekte Aufzüge platzen, verlieren Menschen mit Behinderung Chancen in Bewerbungsprozessen, beim Netzwerken oder bei wichtigen Gesprächen mit Kund*innen. Schon ein einzelner Aufzugsausfall kann dazu führen, dass Menschen mit Behinderung nicht zu privaten, beruflichen oder kulturellen Veranstaltungen gelangen und spontane Teilhabe unmöglich wird. Wer mehrfach erlebt, dass Bahnreisen scheitern, zieht sich irgendwann frustriert zurück, was zu sozialer Isolation führt und die Lebensqualität erheblich einschränkt. Die ständige Angst vor einem Ausfall – die Frage „Geht der Aufzug heute?“ – erzeugt massiven Stress, Hilflosigkeit und das Gefühl, anderen zur Last zu fallen. Solche Barrieren senden letztlich ein fatales Signal: „Deine Teilhabe ist nicht wichtig.“ Sie prägen das Bild von Menschen mit Behinderung als Ausnahmefall statt als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft.

Was sich ändern muss!

Barrierefreiheit darf kein Extra sein, sondern muss grundlegender Bestandteil unserer Infrastruktur sein, insbesondere an großen Bahnhöfen wie dem Kölner HBF. Es braucht verbindliche Notfallkonzepte, zum Beispiel barrierefreie Shuttles oder schnell verfügbare mobile Rampen, und geschultes Personal, das weiß, wie es in solchen Situationen schnell helfen kann. Investitionen in redundante Aufzüge oder alternative Wege, wie barrierefreie Seiteneingänge oder Rampensysteme, sind ebenso unerlässlich wie eine Kommunikation in Echtzeit, die es Betroffenen ermöglicht, rechtzeitig auf Ausfälle zu reagieren. Vor allem aber braucht es einen Kulturwandel: Barrierefreiheit muss als selbstverständliches Grundrecht verstanden werden und darf nicht länger als optionale Aufgabe gelten, die bei Engpässen einfach hinten runterfällt.

Barrierefreiheit nützt allen

Barrierefreie Bahnhöfe sind keine Sonderlösungen für wenige, sondern ein Gewinn für alle. Menschen mit Kinderwagen, ältere Menschen oder Reisende mit schwerem Gepäck profitieren ebenso. Sie ermöglichen spontane und flexible Mobilität, was jeder Stadt und der gesamten Gesellschaft zugutekommt.

Wenn die DB keinen Plan B hat, werden Menschen ausgeschlossen – beruflich und gesellschaftlich. Es ist höchste Zeit, Barrierefreiheit als unverzichtbaren Teil der Infrastruktur zu verstehen und konsequent umzusetzen, um Menschen echte Teilhabe zu ermöglichen. Denn wer Barrieren abbaut, baut Brücken – für ein selbstverständliches, gleichberechtigtes Miteinander. 💪

Solltest Du Fragen oder Anmerkungen haben, wende Dich jederzeit an mich und schreibe an

info@gemeinsaminklusiv-thomasspitzer.de

oder buche Dir einen Termin für ein Infogespräch per Zoom